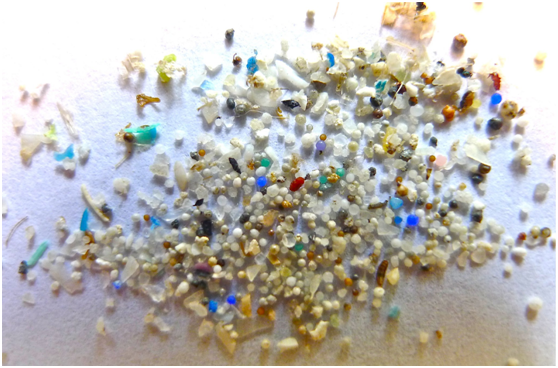

微塑料遍布各處,即使是那些看起來最荒僻無人煙的地區也有它們的身影。它們存在于海洋里,存在于動物的腸道內,也被人類所吞下。

科學家們已經多次在世界上最偏遠的地區(例如寒冷的北極海中)發現微塑料的身影。研究表明,每人每年大約攝入7萬顆微塑料。

隨著我們對微塑料的了解越發深入,各種問題也越來越多。研究人員正努力探究其中,希望構建起對微塑料的更全面而清晰的認知,比如攝入微塑料對人體的健康影響。在這個過程中,我們需要了解有關微塑料的一些令人驚訝的事實。

微塑料遍布海底

2020年的一項研究顯示,當前有超過1400萬噸的微塑料分布在全世界海洋的底部,它們分解自每年流入海洋的大量垃圾。這是第一項全球性的針對海底微塑料數量的估計,而1400萬噸這個數據是以往小規模區域性研究結果的25倍。

研究人員使用機器人潛艇從大澳大利亞灣(Great Australian Bight)的6處采樣點收集了深海沉積物樣本,并對其中51個樣品進行了分析。這些采樣點距海岸線380公里開外,位于3000米水深處。經過分析,研究者發現平均每克沉積物里含有1.26塊微塑性碎片,這比過往數據要高得多。

從深海到珠穆朗瑪峰,微塑料無處不在

科學研究顯示,不僅深海有微塑料污染(而且比我們想象的更嚴重),地球最高的山峰也有。有科學家通過分析來自珠穆朗瑪峰積雪和溪流的樣本,找到了第一個存在于山上的微塑料污染的證據。

該研究團隊于2019年將從珠峰采集到的樣本送至實驗室進行分析,發現其中存在大量聚酯、丙烯酸、尼龍和聚丙烯纖維——這些材料也出現在了登山者的衣物、帳篷以及登山繩中,足見一切并非偶然。

此外,他們還發現山腳下的大本營附近的微塑料濃度最高。

微塑料甚至飄散在海風中

一項研究表明,塑料顆粒可以從海水轉移到大氣中,順著風游走。研究人員在海洋飛沫(sea spray)中發現了塑料碎片,這表明它們是從海水中以“氣泡”形式噴出來的。

海浪中的微塑料的尺寸在5~140微米。研究人員估計,每年有多達13.6萬噸的微塑料通過海洋飛沫來到岸上。這一問題的根本原因還在于來自陸地環境的廢棄物管理不善。

洗衣服的過程會把微塑料釋放到環境中

用紙杯喝咖啡,喝下去的不僅有咖啡,還有微塑料

他們的研究方法是將熱水倒入一次性紙杯中,靜置15分鐘,接著分析水中是否含有微塑料以及其他可能已從紙杯浸入的離子。

胎盤中已有微塑料

曾有科學家在4名正常懷孕并分娩的健康女性的胎盤中發現了塑料顆粒——值得注意的是他們只對每個胎盤4%的成分進行了分析,這表明微塑料在胎盤里的總量實際上可能相當高。

盡管仍不清楚人體中的微塑料對健康的影響,但研究人員認為它們可能會將危險的化學物質帶入體內,從而導致長期損害或破壞胎兒正在發育的免疫系統。

與此同時,他們也判斷這些顆粒應該是由母親吞咽或吸入體內的。

美英兩國是塑料污染“強”國

一項研究表明,并非每個國家制造的塑料污染都處在相同水平——美國和英國的人均塑料廢棄物生產量超過任何其他發達國家;此外,美國產生的塑料廢棄物總量最大,其居民制造塑料污染的能力排在世界第三位。

根據2016年的最新數據,美國回收的塑料中有一半以上運往國外,其中大部分都進入了那些本就在管理塑料垃圾方面非常吃力的國家。研究人員表示,多年的廢棄物出口操作掩蓋了美國導致的塑料污染情況,而現在美國應該做點不一樣的努力了。

甲殼動物似乎能在幾天內分解掉微塑料

2020年有一項研究發現愛爾蘭的一種小型甲殼類動物可在短短幾天之內就將塑料分解成微小的顆粒,這個速度比過往的估計快不少,令我們意識到了水生生物(包括淡水和海洋物種)快速消除微塑料的潛力。它們或許會成為幫助解決當前塑料危機的關鍵角色。

愛爾蘭科克大學的研究人員發現,一種在愛爾蘭的淡水溪流中極為常見,名為Gammarus Duebeni的甲殼類動物能在不到100小時內把微塑料分解轉變為納米級的塑料碎片(尺寸小于1微米)。

微塑料正在污染農業用地

有研究顯示,微塑料正在污染農田和海洋,影響土壤與植物間的相互作用。不同類型農業活動所導致的微塑料污染量是不同的,但它們很可能會影響到所有土壤生物。值得一提的是,溫室內外的土壤中,微塑料含量最高。

農業環境中潛在的微塑料來自包括下水道污泥、堆肥、污水灌溉、路面徑流、大氣沉降以及農業實踐活動。另一方面,生物廢棄物中的有機肥料似乎也是輸出微塑料的重要來源,此前的研究表明,每年有10.7~73萬噸微塑料被傾倒在了美國和歐洲的農業耕地上。

竹蟶愛不愛?你可能正不斷吃下塑料

美國波特蘭州立大學的研究人員從華盛頓奧林匹克國家公園的8個海灘采集了不少竹蟶(razor clam),并測算其體內的微塑性含量。

他們在138個樣品中發現了799塊微塑料(平均每個竹蟶含有7塊微塑料),其中99%是微纖維。此外,不同區域的微塑料量也不一樣。從最北部的卡拉樓奇海灘收集到的樣本相比其他7處的竹蟶,微塑料含量明顯更高。

資料來源:

轉自:世界科學

聲明:本網站對轉載、分享、陳述、觀點保持中立,目的僅在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。如涉及作品版權問題,請與本網站后臺聯系,我們將盡快刪除!